| Mis à jour 07/2025 |

Le coton est une fibre textile naturelle extraite de la fleur du cotonnier (Gossypium), une plante qui s’épanouit dans les régions tropicales et subtropicales. Le mot « coton » provient de l’arabe qutun. Cette fibre domine l’industrie textile mondiale avec une production annuelle atteignant 26 millions de tonnes (d’après la FAO pour 2010/2011).

Apprécié pour sa douceur, sa respirabilité et sa polyvalence, il est omniprésent dans l’habillement, le linge de maison, les vêtements professionnels et même le secteur médical. Prisée pour ses propriétés d’absorption exceptionnelles – capable d’absorber jusqu’à 65 % de son poids en eau – elle se décline en une multitude d’applications, des t-shirts aux jeans en passant par les compresses médicales. Cependant, derrière ses qualités remarquables, la culture et la transformation du coton soulèvent des enjeux environnementaux majeurs, notamment en termes de consommation d’eau, d’utilisation de pesticides et de gestion des déchets textiles.

Explorez les caractéristiques du coton, son processus de production, ses usages variés, ainsi que les défis et opportunités liés à sa durabilité pour une vision complète de cette fibre incontournable.

L’histoire d’un succès

Bien avant de devenir le n°1 mondial des fibres naturelles, le coton était déjà exploité depuis des millénaires dans différentes régions du monde bénéficiant d’un climat chaud et humide.

Des fragments datés de plus de 5 000 ans ont été retrouvés en Inde, le plus ancien centre de culture de cette fibre végétale, ainsi qu’en Amérique Centrale (Mexique, Pérou).

Les Amérindiens le cultivent depuis le début du Moyen-Âge et les Chinois depuis le IXe siècle.

Au Xe siècle, la Syrie est la première région cotonnière du monde musulman. Elle produit des toiles de Damas (soie brochée sur une trame de coton) et de la mousseline de coton.

À la fin du XVe siècle, le Portugal introduit cette matière naturelle sur les côtes d’Afrique Occidentale lors de l’implantation de comptoirs maritimes (Angola, Congo). Au Japon, on le cultive déjà au même titre que l’ortie, le bananier ou le chanvre.

En Europe, il faut attendre le début du XVIIe siècle pour que des bateaux anglais reviennent d’Inde les cales remplies d’étoffes légères, confortables et faciles à laver. Le « Vieux Continent » adopte immédiatement ces « indiennes de coton » colorées, très différentes des rugueux tissus de laine et de chanvre produits à l’époque.

L’engouement pour cette nouvelle fibre provoque une « ruée vers le coton » qui dure plusieurs siècles. Longtemps favorisé par le colonialisme et l’esclavage, le marché se développe et il s’importe massivement en Europe.

L’Angleterre est la première à concevoir des technologies compétitives qui facilitent la transformation du coton brut. L’industrie textile se mécanise et devient un secteur-clé de la Révolution industrielle. La première filature est créée à Manchester en 1641 (en France, il faut attendre 1694).

En 1769, l’invention d’une machine à filer mécanique permet la transformation des manufactures en véritables usines. Les procédés de teinture évoluent, le coton naturellement coloré disparaît progressivement au profit des variétés blanches.

Le XXe siècle voit apparaître les fibres synthétiques, plus légères que le coton et plus faciles à entretenir. Ce nouveau type de fibres gagne rapidement du terrain sur le marché du textile. En 2012, le coton ne représente plus que 31,2 % du marché mondial des fibres (contre 61,3 % pour les fibres synthétiques) (source les Echos).

Au début du XXe siècle, les 3 plus gros producteurs de coton étaient les États-Unis, l’Inde et l’Égypte.

Aujourd’hui, la grande majorité du coton produit vient de Chine, d’Inde et des États-Unis, mais aussi d’Ouzbékistan, du Pakistan, du Sénégal et de nombreux pays en voie de développement.

Propriétés du coton

Les fibres de coton sont constituées de 90 à 93 % de cellulose, mais aussi de cires, de graisses et de matières minérales.

- Ses avantages

- Résistance à la traction et aux frottements

- Bonne capacité d’absorption.

- Ses inconvénients

-

- Faible pouvoir isolant (ne garde pas la chaleur)

- Se froisse facilement

- Sèche lentement

- Pas de coloris brillants (il a un aspect mat).

- Son entretien

Cette matière première est facile à entretenir : il résiste aux produits alcalins (Javel, soude caustique, sodium…) et aux solvants organiques toxiques (trichloréthylène).

Sa couleur ne se modifie pas au contact du fer à repasser.

La culture du coton « conventionnel »

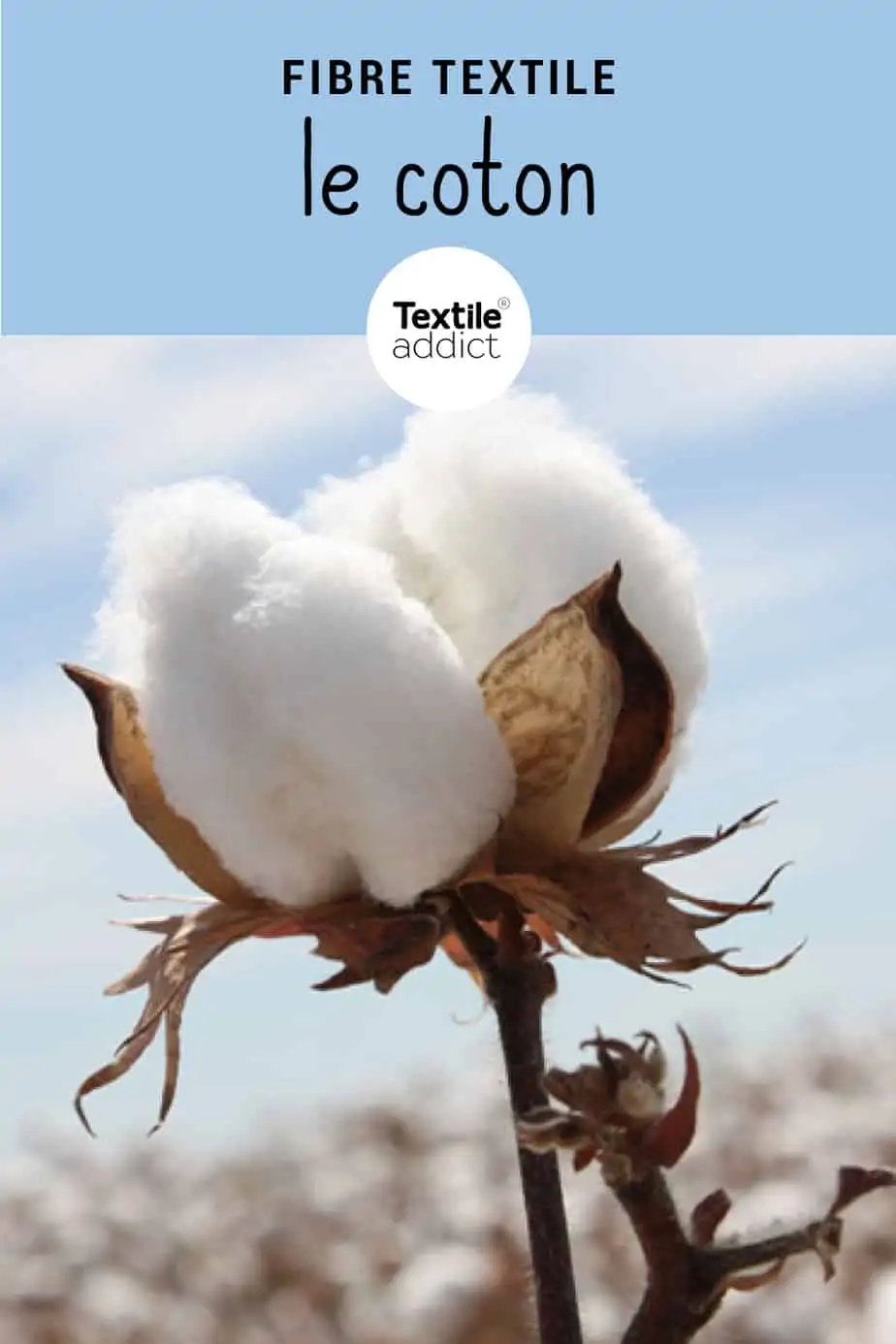

Certaines espèces de cotonnier se présentent sous la forme d’une plante herbacée annuelle (1 à 2 mètres de hauteur), d’autres d’un arbuste ligneux pouvant atteindre 5 à 6 m de hauteur à l’état sauvage.

Le cotonnier abonde dans les régions chaudes et humides, il ne supporte pas les températures inférieures à 5°C. Pour se développer, il a besoin de beaucoup d’eau, puis d’un temps sec pour favoriser l’ouverture de ses capsules. Environ 60 % des régions productrices de coton s’appuient sur une culture pluviale. Dans les régions de la planète au climat plus aride, les champs de coton doivent être irrigués pour compenser le manque de précipitations. Ces régions représentent moins de la moitié des surfaces cultivées, mais assurent 75 % de la production mondiale.

Cette plante naturelle résistant mal à certaines maladies (virus, bactéries, champignons, insectes…), elle nécessite l’emploi de grandes quantités d’engrais, insecticides, pesticides et herbicides. Pour réduire l’utilisation de ces produits et augmenter le rendement des exploitations (+ 50 % en 20 ans), certaines variétés de coton transgénique particulièrement résistantes sont sélectionnées. Actuellement, on estime que 30 à 50 % des cotonniers plantés sont génétiquement modifiés.

Dans de bonnes conditions, le cotonnier arrive à maturité en 6 à 7 mois. Il porte alors des capsules de la grosseur d’une noix, chacune abritant plusieurs graines entourées d’une multitude de fibres de couleur blanche.

Au fil du temps, les variétés de coton blanc se sont imposées, mais il existe encore de nombreuses variétés naturellement colorées dans des nuances de brun, vert, parme, jaune (cotonnier de Kiangham, Chine) ou rouge (cotonniers des forêts du Brésil). Ces variétés permettent de produire des textiles parfaitement bien tolérés par les peaux allergiques. Le coton naturellement coloré est pourtant peu cultivé. Ses inconvénients sont incompatibles avec le développement du marché (fibres courtes et difficiles à exploiter, couleur instable, peu de coloris) et son coût de production reste élevé.

Plus écologique : la culture de coton biologique ou équitable

Le Coton biologique

La production de coton biologique est apparue à la fin des années 1980 en réaction à la culture intensive de coton, reconnue comme étant extrêmement polluante.

Le coton labellisé bio est cultivé et produit dans le respect des exigences de l’agriculture biologique, c’est-à-dire sans engrais chimiques, pesticides ou semences OGM.

Pour obtenir la certification « coton biologique », les critères concernent le mode de culture (gestion écologique des sols) et la transformation de la matière première (traitement écologique des fibres).

En 2017/2018, le coton biologique représentait moins de 1 % de la production mondiale de coton (0,7 %) (d’après textile exchange).

Le Coton équitable

En 2005, l’association Max Havelaar lançait sa filière « coton équitable » avec un label garantissant aux consommateurs le respect de l’éthique et de l’environnement. L’association oeuvre en Inde et en Afrique de l’Ouest.

Pour obtenir ce label, les producteurs de coton s’engagent à :

– rejoindre une coopérative de petits producteurs

– assurer un revenu minimum et des conditions de travail décentes à leurs employés

– ne pas cultiver de coton OGM ni utiliser de substances chimiques dangereuses

– préserver les ressources naturelles (eau, etc.).

Ils sont également incités à se tourner vers des modes de cultures biologiques. En contrepartie, l’association leur apporte un soutien financier et les accompagne dans leur développement.

Impact environnemental des différents types de coton

| Critère | Coton conventionnel | Coton biologique | Coton recyclé |

|---|---|---|---|

| Consommation d’eau | 2 700 L/t-shirt [Élevé] | 1 800 L/t-shirt (-33%) [Modéré] | 500 L/t-shirt (-82%) [Faible] |

| Utilisation pesticides | 200 000 tonnes/an [Très élevé] | 0 tonne [Aucun] | 0 tonne [Aucun] |

| Émissions CO2 | 5,9 kg CO2e/kg [Élevé] | 3,8 kg CO2e/kg (-36%) [Modéré] | 1,8 kg CO2e/kg (-70%) [Faible] |

| Occupation des sols | 2,5% terres arables [Important] | 0,7% production bio [Limité] | Réutilisation déchets [Neutre] |

| Biodiversité | Très faible [Dégradée] | Préservée [Protégée] | Neutre [Stable] |

| Coût de production | Référence [Standard] | +20 à 40% [Élevé] | +15 à 25% [Modéré] |

| Qualité fibre | Référence [Standard] | Comparable [Équivalente] | Variable selon process [Dépendante] |

| Disponibilité | Abondante [Élevée] | Limitée (0,7% mondial) [Faible] | Émergente [Croissante] |

Sources : ADEME, The Good Goods, Textile Exchange, Programme Environnement des Nations Unies (PNUE) – Données 2023-2024

Légende :

[Favorable] [Modéré] [Défavorable]

Comment récolte-t-on le coton ?

La récolte du coton commence dès que les capsules s’ouvrent et laissent apparaître une boule d’ouate.

Dans la majorité des plantations, la récolte est aujourd’hui mécanisée. Elle nécessite d’appliquer au préalable un traitement défoliant sur la plante pour réduire le nombre de débris végétaux dans les fibres. Selon le type de machine employé, toutes les capsules sont arrachées ou seulement les capsules ouvertes. Ces méthodes permettent de récolter entre 800 kg et 1 400 kg de coton par heure.

Dans les pays les moins développés, la cueillette s’effectue encore à la main et en plusieurs fois (30 % des récoltes). Cette récolte manuelle permet de trier les fibres et de les débarrasser des déchets végétaux. Au final, chaque cueilleur récolte quotidiennement environ 30 kg d’un coton très pur.

Après la cueillette ou l’arrachage, les fibres peuvent être séchées naturellement (air ambiant et soleil) ou artificiellement, dans un courant d’air chaud.

Il faut ensuite séparer les graines des fibres à l’aide d’une égreneuse avant la mise en balles. Les fibres sont alors classées et étiquetées suivant leur qualité avant d’être expédiées vers la filature où elles seront transformées.

Production du coton : les 5 étapes de filature

1. Démêlage / épuration

Les balles de coton sont ouvertes pour desserrer les fibres et les aérer. Un passage en soufflerie (ou un battage) les démêle et les débarrasse de leurs impuretés. Les fibres floconneuses obtenues composent une nappe homogène.

2. Cardage

La nappe passe à travers une succession de machines composées de cylindres à pointes métalliques. Cette opération de « brossage » permet d’éliminer les derniers débris végétaux et d’obtenir un ruban de fibres parallèles.

3. Étirage

Les rubans sont allongés et affinés dans des bancs d’étirage.

4. Filage

Le ruban passe dans un « banc à broches ». La mèche obtenue passe ensuite dans un métier « continu à filé » qui l’affine et l’enroule pour la transformer en fil simple, de diamètre constant.

5. Retordage

Plusieurs fils simples (de même type ou de matières différentes) sont associés en subissant une torsion.

Le fil est alors prêt à être transformé en tissu. Après tissage ou tricotage, celui-ci sera apprêté, teint, imprimé…

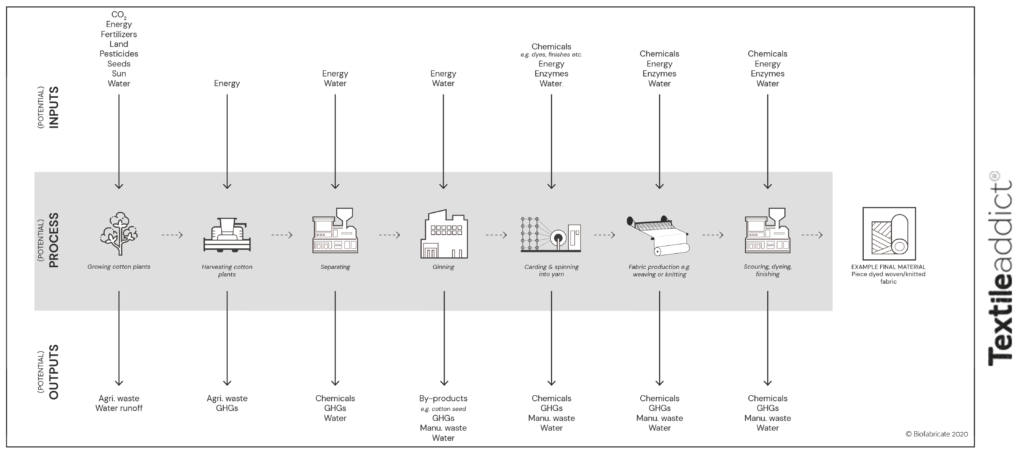

Toutes les étapes de production d’une fibre de coton, de la culture au tissu

1. Culture

2. Récolte

3. Séparation

4. Égrenage

4. Cardage et filature pour former un fil

5. Fabrication du tissu (exp : tissage ou tricotage)

6. Ennoblissement : Apprêtage, teinture, impression

7. exemple de produit fini : un tissu en coton teint (tissé ou tricoté)

Applications du coton

On retrouve le coton dans l’habillement, l’ameublement et les vêtements professionnels. Ses propriétés en font une fibre très appréciée pour la confection de vêtements de travail, de linge de maison ou d’office. Certains procédés de tissage (nid d’abeille, bouclettes, tricot…) augmentent sa capacité d’absorption naturelle, qui peut atteindre 65 % de son poids.

Le coton trouve aussi de nombreux débouchés dans le secteur médical et l’hygiène (compresses, bandes de gaze…)

Les fibres les plus courtes et épaisses sont cardées et peuvent être utilisées comme matériau de rembourrage ou être transformées en coton hydrophile.

Les fibres les plus longues sont filées et permettent de fabriquer toutes sortes de vêtements : t-shirts, jeans, etc.

Besoin d'un freelance textile ?

Déposez gratuitement votre projet sur Textile Addict,

recevez des devis qualifiés et sélectionnez le prestataire idéal.

Les enjeux environnementaux du coton : un défi pour l’industrie textile

La production de coton, bien qu’essentielle à l’économie mondiale, a un impact environnemental significatif. Selon une étude publiée par Nature Reviews Earth & Environment en 2023, le coton représente environ un quart des fibres textiles mondiales, mais sa culture est particulièrement gourmande en ressources. Par exemple, la production d’un seul t-shirt en coton nécessite environ 2 700 litres d’eau, soit l’équivalent des besoins en eau potable d’une personne pendant 2,5 ans. De plus, le secteur textile, incluant la culture du coton, est responsable de 20 % de la pollution mondiale de l’eau douce en raison des procédés de teinture et de finition. En 2020, la production textile mondiale a consommé environ 79 milliards de mètres cubes d’eau, soit l’équivalent de 31,6 millions de piscines olympiques. Ces chiffres, issus de sources comme l’Agence européenne pour l’environnement et The Good Goods, soulignent l’urgence de repenser les pratiques de production pour réduire l’empreinte écologique du coton.

La culture du coton mobilise également des quantités importantes de pesticides et d’engrais, contribuant à la dégradation des sols et à l’eutrophisation des cours d’eau. Selon Textile Exchange, plus de 95 % du coton de qualité industrielle est produit dans des pays comme la Chine, l’Inde, les États-Unis, le Pakistan, le Brésil, l’Australie, le Cameroun et la Côte d’Ivoire, où les pratiques agricoles intensives sont souvent la norme. Cependant, des initiatives comme le 2025 Sustainable Cotton Challenge de Textile Exchange encouragent les marques à s’approvisionner à 100 % en coton issu de programmes durables d’ici 2025. Ces programmes promeuvent des pratiques agricoles à faible impact, telles que l’irrigation optimisée et l’utilisation de pesticides biologiques, réduisant ainsi les impacts environnementaux tout en soutenant les communautés agricoles. Par exemple, en Inde, premier producteur mondial de coton, des projets comme la Sustainable Cotton Cultivation Mission du Tamil Nadu, dotée d’un budget de 1,86 million de dollars en 2022, visent à augmenter les rendements de coton biologique tout en minimisant l’usage de produits chimiques.

Le recyclage du coton représente une autre opportunité pour améliorer la durabilité de l’industrie. Selon un rapport de l’European Parliament (2024), seulement 1 % des vêtements usagés sont recyclés en nouvelles fibres textiles, tandis que 87 % finissent incinérés ou enfouis. Des technologies émergentes, telles que les procédés de dissolution chimique décrits par Frontiers (2022), permettent de séparer les fibres de coton des mélanges textiles pour produire des fibres synthétiques comme le Lyocell ou le Rayon. Ces avancées, bien que prometteuses, restent limitées par leur coût et leur application à grande échelle. En France, l’ADEME (Agence de la transition écologique) soutient des initiatives comme l’Ecobalyse, une plateforme en ligne gratuite qui calcule l’impact environnemental des produits textiles, aidant les marques à se conformer aux exigences de l’éco-score textile, qui deviendra obligatoire en 2026. Cet outil prend en compte 16 indicateurs environnementaux, incluant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’eau et l’impact sur la biodiversité, offrant ainsi une évaluation complète du cycle de vie des produits.

Par ailleurs, les consommateurs jouent un rôle clé dans la transition vers une industrie textile plus durable. Selon The Good Goods, les comportements d’achat évoluent, avec une demande croissante pour des vêtements durables et de meilleure qualité, favorisant le modèle de la slow fashion. Des pratiques comme la location de vêtements, la réparation ou le lavage à basse température permettent de réduire l’impact environnemental lors de la phase d’utilisation. Par exemple, une seule lessive de vêtements en polyester peut libérer jusqu’à 700 000 microfibres plastiques, contribuant à la pollution marine. En adoptant des habitudes de consommation responsables, les consommateurs peuvent prolonger la durée de vie des vêtements en coton et réduire les déchets textiles, qui représentent 11 % des déchets plastiques mondiaux selon le Geneva Environment Network (2025).

Comparaison de l’impact environnemental du coton et des fibres alternatives.

| Type de fibre | Consommation d’eau (litres/kg) | Émissions de CO2 (kg CO2e/kg) | Recyclabilité | Impact sur la biodiversité |

|---|---|---|---|---|

| Coton | 10 000 – 20 000 | 2,1 | Moyenne (1 % recyclé en nouveaux vêtements) | Élevé (pesticides, irrigation) |

| Polyester | 4 000 – 5 000 | 5,5 | Faible (difficile à séparer) | Élevé (microplastiques) |

| Jute | 2 000 – 3 000 | 1,5 – 2,0 | Élevée (biodégradable) | Faible |

| Lin | 1 000 – 2 000 | 1,0 – 1,5 | Élevée (biodégradable) | Faible |

Source : Nature Reviews Earth & Environment (2023), Textile Exchange (2022)

Ce tableau compare l’impact environnemental du coton à celui d’autres fibres textiles courantes et met en évidence les défis du coton en termes de consommation d’eau et de biodiversité, tout en soulignant les alternatives plus durables comme le jute et le lin.

Le coton reste une fibre textile incontournable grâce à ses qualités uniques, mais son impact environnemental impose une réflexion approfondie sur son utilisation. En adoptant des pratiques agricoles durables, en soutenant le recyclage et en favorisant des comportements de consommation responsables, l’industrie textile peut réduire l’empreinte écologique du coton tout en préservant son importance économique et culturelle. Les initiatives comme l’éco-score textile en France et les programmes mondiaux de durabilité montrent la voie vers une industrie plus respectueuse de l’environnement. En tant que consommateurs, producteurs et décideurs, nous avons tous un rôle à jouer pour faire du coton un choix véritablement durable pour l’avenir.

A lire :